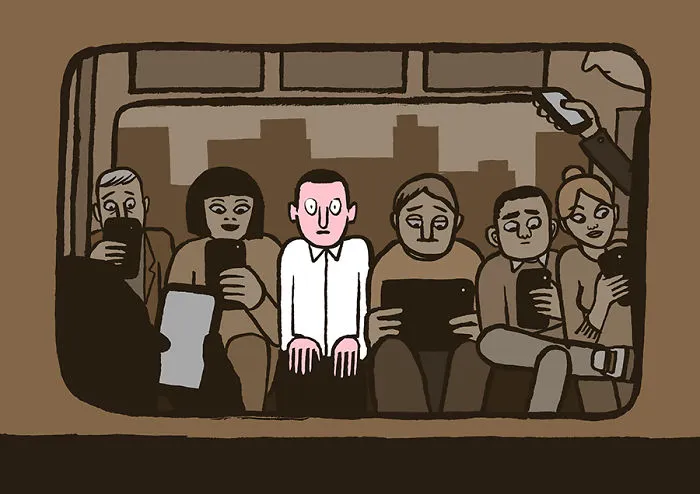

في خضم الازدحام الحاصل حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام المكثف للأجهزة الذكية الحديثة، صار أغلب الاعتماد يقع عليها، ولا تكاد تخلو يد من جهاز يشغل مساحتها وكأنه صار جزءًا منها. صمتت الأفواه وتحدثت الأصابع، فأصبحت الأجهزة الذكية نافذة لعالم آخر نصله بنقرة زر، ولم نكن لنصله بأرجلنا إلا خلال ساعات طويلة.

نقرة الزر هذه تنقلك إلى عالم اجتماعي افتراضي مع أشخاص افتراضيين، وأصبحت مشاركة أحداث يومك، أو إطلاعك على أخبارهم، ومراسلة من تحب مهمة سهلة لا تتطلب مجهودًا كبيرًا. ومن الممتع مشاهدة المقاطع المرئية، الطويلة والقصيرة، التي لا تتطلب أي نوع من التواصل وتأخذك إلى أبعاد أخرى، وينطبق هذا على الصغير قبل الكبير.

بالرغم من أن حجم الجهاز لا يتجاوز سمك كتاب من عشرين صفحة، إلا أنه يحوي كمًا هائلًا من المعلومات المفيدة والضارة. وصار البشر مرتبطين بها ارتباطًا تامًا، حتى إن ساعات استخدام الجهاز تكاد تطول لتقارب الساعات المخصصة للنوم.

كيف ارتبط العقل بالأجهزة الذكية؟

جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل عدة سنوات انتهت، لكن آثارها لم تنتهِ، ولا نزال نعاني منها حتى يومنا هذا. حين أُغلقت أبواب مقرات الأعمال والدراسة والتجارة، انفتحت أبواب أخرى افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مصراعيها، وضاع القفل في المجهول، فأحدثت ثورة تقنية لم يتصورها أحد من قبل، بما في ذلك ثورة داخل عقول البشر أنفسهم.

بسبب غياب الأنشطة الترفيهية خارج المنزل، أصبحت الشاشة الملونة الملاذ الوحيد للعديد من الأشخاص حول العالم. ومع سحب الشاشة للأعلى، ترتفع مستويات الدوبامين، وهو هرمون السعادة الذي يُفرز عند المرور بتجربة ممتعة ويمنح شعورًا بالرضا. وبفضل هذا الشعور الممتع برمج عقولنا على هذا الفعل؛ فكلما انخفض مستوى الدوبامين، نشعر بالضجر ونسعى لرفعه من جديد بالسحب المستمر. وهكذا تصبح عقولنا في حالة تحفيز دائم، مدفوعة بالشعور الذي تمنحه الشاشة مهما كان محتواها.

بالطبع، الامتناع عن استخدام الأجهزة الذكية في هذا العصر أمرٌ شبه مستحيل، والهرب من إدمانها ليس بالأمر السهل بسبب قربها المستمر منا وسهولة تنفيذ كل شيء من خلالها. فمن منا لم يرسل رسالة رسمية، ثم يجيب على دعابة صديقه، ويتخطى إعلانًا في ذات اللحظة؟ قد يبدو هذا وكأنه مهارة تعدد المهام التي يطمح لها البعض، لكن الإفراط في هذا النمط واتخاذه أسلوب حياة قد يؤدي إلى إنهاك الدماغ وتعطيله تدريجيًا.

في عام 1854 ميلادي، سُجلت كلمة “تعفن الدماغ” في كتاب هنري ثورو “والدن”، الذي يحكي عن تجربته الشخصية في العيش حياة بسيطة في البرية. وذكر هذه الكلمة في سياق انتقاده للمجتمع قائلاً: “بينما تسعى إنجلترا لحل مشكلة تعفن البطاطس، ألن تحل مشكلة تعفن الدماغ التي تنتشر بنطاقٍ أوسع وأشد فتكًا؟”. فما الذي دفع هنري إلى إطلاق هذا المصطلح على العقول البشرية المحمية من الفطريات؟

لا يرمز هذا المصطلح إلى حالة طبية حرفية، بل هو استعارة تعبر عن تدهور الحالة العقلية للشخص وانخفاض مستواه المعرفي نتيجة الإفراط في الانشغال بما هو تافه أو غير مهم. وعلى الرغم من أن هذا المصطلح ظهر قبل ما يقارب مائتي عام، إلا أنه لاقى إنتشارًا واسعًا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مع تغيّر طفيف في معناه. اليوم، يرمز المصطلح إلى كل محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي منخفض الجودة، والذي يسهم في تدهور الحالة العقلية بنفس الطريقة التي وصفها ثورو.

كما أصبح المصطلح عنوانًا للغة جديدة انتشرت عبر هذه المواقع، تُعرف بـ”لغة تعفن الدماغ”، حيث تستخدم مصطلحات معينة ترمز لمعانٍ محددة، وتنتشر بسرعة كالنار في الهشيم بين المستخدمين، لتصل متأخرة إلى الواقع الحقيقي.

في عام 2024، تم اختيار كلمة “تعفن الدماغ” ككلمة العام من قبل معجم أكسفورد، إذ أنها تلخص واقعاً صارخاً بين أوساط الشباب والمراهقين والأطفال، وتعبر عن مشكلة متزايدة يعاني منها الجميع بدرجات متفاوتة.

ماهي أعراض تعفن الدماغ وكيف نتخلص منها؟

التحديق في مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرضه لأغلب ساعات اليوم قد يتطور إلى ما يُسمى بـ “سحب الزومبي”, وهذا يعني أن تسحب الشاشة لأعلى بلا هدف أو فائدة, مجرد حركة اعتادت عليها الأصابع فيبدأ قضاء ساعات طويلة في التحديق بمواقع التواصل الاجتماعي وما تعرضه من محتوى قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ”سحب الزومبي”، وهي حالة يتم فيها سحب الشاشة لأعلى بشكل متكرر دون هدف أو فائدة، فقط لأن الأصابع اعتادت على هذه الحركة. يتكرر ذلك بلا وعي، حتى لو كان المحتوى المستهلك لا يضيف أي قيمة. ومن جهة أخرى، هناك من يعاني من “سحب الشؤم”، حيث يسحب الشاشة للأعلى بحثًا عن أخبار سيئة ومريعة، بالرغم من تأثيرها السلبي على نفسيته، إلا أنه يستمر في متابعتها للبحث عن أحدث الأحداث المأساوية حول العالم. الجمع بين هذين السلوكين قد يؤدي بالشخص إلى حالة يصبح فيها عاجزًا عن التوقف عن فتح التطبيقات والمواقع، حتى وإن لم يكن لديه حاجة فعلية لها أو سبب واضح، مما يدفعه للتحقق منها بشكل متكرر، ربما عشر مرات في الدقيقة، رغم معرفته المسبقة بعدم وجود أي جديد.

ولا يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يمتد إلى ألعاب الفيديو، التي باتت تُصنّف ضمن الرياضات الإلكترونية وتشهد رواجًا كبيرًا بين المراهقين وحتى البالغين. تبدأ القصة بلعبة واحدة، سواء على الهاتف، الحاسوب المكتبي، أو أجهزة الألعاب المرتبطة بالتلفاز، لتتحول إلى جلسات لعب طويلة تهدف إلى تطوير المهارات داخل اللعبة والتفاخر في أوساط اللاعبين. وفي بعض الحالات، يتطور الوضع إلى اضطراب الألعاب الإلكترونية، حيث يصبح الفرد مقيدًا داخل عالم الألعاب الافتراضية وشخصياتها، مما يؤدي إلى انفصال شبه كامل عن العالم الحقيقي، ويجعل العودة إليه أمرًا بالغ الصعوبة.

نشر معهد نيوبورت بعض النصائح لمنعها، حيث يُعد الوعي بالمسبب الرئيسي لتعفن الدماغ، ألا وهو “الإفراط في استخدام مواقع التواصل”، أهم نقطة لإيقاف ومنع التعفن. وهذا الوعي سينعكس إيجابيًا على الصحة النفسية والعاطفية، ويبدأ بتحديد أوقات معينة لاستخدام الأجهزة الذكية والشاشات بشكل عام. بما أن المشكلة تتعلق بالوقت، فإن تقليله يبدو حلاً منطقيًا، وهو ما عملت الأنظمة الحديثة على توفيره لمستخدميها لعلمها بمدى أهمية هذه الخدمة.

هناك مثل قديم يقول: “قل لي من صاحبك أقول لك من أنت”، وفي عصرنا هذا يمكننا استبداله بـ “قل لي من تتابع أقول لك من أنت”. فالأشخاص الذين نتبعهم لهم تأثير كبير علينا، سواء بالخير أو بالشر. لذا، يجب أن نختار بعناية من نتابعهم قبل أن نضغط زر المتابعة ليصبحوا جزءًا من مجال رؤيتنا ونطاق تفكيرنا. فلا يمكن إنكار تأثير ما نراه من الآخرين باستمرار، فحتى وإن لم يظهر هذا التأثير بشكل مباشر، قد يُخزن في العقل الباطن ليظهر لاحقًا دون أن نشعر.

كما أن الابتعاد عن المصدر الأساسي لتعفن الدماغ يعد من الأمور المساعدة في العلاج، فالمحافظة على أي هواية أو نشاط بعيدًا عن الأجهزة يساهم في إفراز هرمون الدوبامين. التواصل مع الحياة الواقعية ومع أشخاص حقيقيين يختلف تمامًا عن البقاء في عالم افتراضي. تطوير العلاقات وقضاء وقت ذو جودة مع العائلة والأصدقاء أو زملاء العمل يقلل من التوتر ويعزز شعور الانتماء لهم.

نلاحظ أن كل شيء مرتبط بالعقل منذ البداية إلى النهاية. وعقولنا قادرة على التطور وتخزين المعلومات بشكل أكبر مما نتصور. وإذا كانت هناك مساحة وقتية لمتابعة المحتوى لساعات طويلة، فمن الأفضل أن يتم شغل هذه المساحة بما يفيد، مثل تعلم مهارة جديدة، حفظ قصيدة شعرية، حل الألغاز الذهنية، أو زيادة الثقافة من خلال استكشاف أماكن تاريخية جديدة.

عندما يبدأ الشخص بتطبيق أي من هذه الخطوات، قد يجد في البداية صعوبة في التخلي عن هاتفه أو التوقف عن سحب الشاشة، لكنه مع مرور الوقت وضبط النفس سيكتشف أنه قد كبح نفسه عن العودة إلى حالة لم يرغب في أن يظل فيها.

من غير الممكن الاستغناء عن الهاتف في الوقت الحالي، ولكن استخدامه بوعي ومعرفة ما ينفع وما يضر هو المفتاح. الجميع معرض لأن يتعفن دماغه في مرحلة من مراحل استخدام الجهاز، وتتناسب هذه الاحتمالية مع عدد ساعات استخدام الأجهزة الذكية. وكلما زاد مستوى الإدمان، صار التعافي منه أصعب.