نشأتُ على حبّ الرسم، مُتأثرةً بألوان الشجر الملتوية حول زوايا أبواب غرف المنزل، على الرغم من صعوبة الظّروف التي واجهها والديّ، إلا أن أمي أوجَدت مُتّسعًا كافيًا للألوان بشتّى فنونها التي عبّرت عنها، كاللوحات الزيتية، وتطريز الوسائد، ونقُوش الحنّاء، والمُبالغة في تنسيق الوَرد في كلّ زاوية وعلى كل منضدَة، لم أكن أعرف بأنّ اللون وحدَه بالنّسبة لأمي رمزًا للمواسَاة، والتروّي، والبصيرة، وأخيرًا.. الصيرورة. ولم يشغل بالها التفكير بماهيّة الفنّ؟ وكيف نعبّر عنه؟ وماهي أدواته؟ لايهمّ.. لقد كانت تشغلّ كل حيز معتم بما يُناسبه ليَشُعّ ويعدِم حدّة ظروفه المؤلمة، فالهجرة من الريف إلى المدن، والجدران الإسمنتية بلا لون، والكهرباء المنقطعة، والمساحة الصغيرة جدًا التي كنّا نسكنها، لم تكن جزءًا من ذاكرتي، لأن أمي أضافت عليها من الجماليات مايكفي لأن تجعلنا قانعِين بروعَة أسلوب عيشنا،

لم أدرك حينها أن أمي منحتنا نوع من أنواع الفنّ إلا بعد مضي مايُقارب عشرون عامًا، عندما سمحت لنا الحيَاة بالمشاركة، وإثراء المفردات، وتناقله. بعد أن وهبتنا إياه بكلّ سخاء منذ نعومة أظافرنا حتى تغلغل في حواسّنا، كونُ الفنون ممارسات روتينية تقنّن وتكرّس الاحترام، والفهم، والتعاطف في سياق إنساني نبسّط من خلاله تعقيدات الحياة.

منذ ذلك الحين تشكّلت بداخلي فكرة أنّ الفنّ خُلاصة لخبرة حياة من يقدّمه؛ بمعنى أنه الطريقة التي يعبر بها الإنسان عن خبرته في العيش ليشاركها العالم، وقد تكون تلك الخلاصة جُزءًا ضئيلًا جدًا من تلك الخبرات المتراكمة في حياة من يقدمه، وإن نَجح القليل في إتقان التعبير عن خلاصته بمهارة، فإنّ الكثير ممن كرّس حياته للفنّ، لم تسنح له الفُرصه أن يقدّم لنا خلاصة فنّه التي كان من الممكن أن تكون من روائع الفنون.

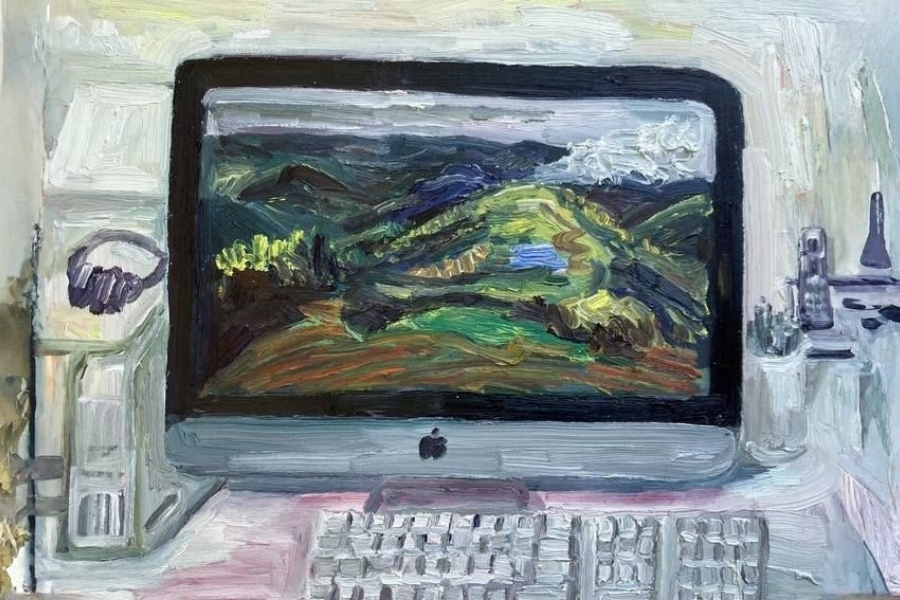

حررتني هذه الفكرة من نسب الفنون إلى مُجتمع أو زمن بعينِه، وكأنهم امتلكوا مفاتِيح اتقانها، و انفردوا بتفصيلها، وانتهى مطاف الفنّ عندهم دون سواهم، فمتاحف الفنّ المعاصرة ما هي إلا أدوات أتقنت حفظ تلك الخلاصات ومكّنت من انتشار تأثيرها حول العالم، وقد برعوا في تأطيرها من أجل أولئك الذين يبحثون عن ممكنات العيش، والأمل، والرّفاهية، ليس إلّا.

وهكذا، نَمَوْتُ جنبًا إلى جنب مع هذه الفِكرة، كتعريف أخير للفنّ، هذا المفهوم الذي اتّسع أُفقه عبر التّاريخ، ولم يكن يومًا مُستقلًا عن ثقافة الإنسان، وذاكرته الفردية، ونمط تمدّنه وعمرانه، مما جعلني أفهم سبب تعدّد تصنيفاته، بدءًا من : الفن الشعبي والتقليدي، و البصري، والأدائي، والسمعي، والأدبي، والتطبيقي، والفن المعاصر، والمفاهيمي، وأخيرا الفنون الرقمية والوسائط الجديدة.

ماذا تعكس الفنون بداخلنا؟

نميلُ دومًا إلى الإشارة إلى ما يُشبهنا من الفنون التي نتلقّاها، كالأفلام، والموسيقى، والتصوير الزيتي، والمسرحيات، لأننا نشعر بأنها تُعيرنا صوتًا لا نخاف إن عبّر عنّا أمام الآخرين، مهما بدا غريبًا لهم، ولا نشعر بالحاجة إلى تفسير تفضيلاتنا. وهنا تكمن وظيفة الفنّ، فعندما يُقدَّم بصورة تلامس كينونة الفرد، فإن الفنّ يصبح “ترياقًا فعّالًا لأعمق المخاوف والمصاعب التي يُجابهها الإنسان”، بحسب ما ذكره الناقد ماثيو أرنولد في كتابه الثقافة والفوضى (1869). وقد افترض أرنولد أن الفن صيحة احتجاج على الأوضاع القائمة، وبالتالي “يُصبح حافزًا على تقويم بصيرة الناظر، أو تعليمه كيف يدرك الجمال، ومعاونته على فهم الألم، أو إنعاش حساسيته ووجدانه، وتغذية قدرته على التعاطف، أو إعادة التوازن لرؤيته الأخلاقية عبر الحزن والضحك”.

وعلى ذكر إدراك الجمال عبر الفنّ، تأتي الحاجة إلى تفسير رغبتنا في امتلاك القطع الفنية واكتنازها إن هي لامستنا حدّ شعورنا بالكمال، فقد ذكر الناقد الفني جون راسكين استنتاجات تهفو إليها النفس البشرية كلّما صادفت جمالًا حقيقيًّا في عملٍ فنيّ، “الأول: هو أن الجمال ثمرة عدد من العوامل المعقدة التي تؤثر في العقل، نفسيًّا وبصريًّا. والثاني: أن لدى البشر ميلًا أصيلًا للاستجابة للجمال وإلى الرغبة في امتلاكه. والثالث: هو أن هناك تعبيرات عديدة لرغبة الامتلاك، كشراء التذكارات، والفنون التراثية والتاريخية، وإقدام المرء على حفر اسمه على جدران بعيدة عن وطنه، والتصوير الفوتوغرافي، على أمل أن نجعل الأماكن وأساطير العمارة أكثر حضورًا فينا. والرابع: هو أن هناك سبيلًا وحيدًا إلى امتلاك الجمال امتلاكًا صحيحًا، ألا وهو فهمه. والخامس: وهو أن الوسيلة الأفضل للوصول إلى هذا الفهم الواعي هي محاولة وصف الجمال من خلال أدوات الفنّ”. توطّد هذه الاستنتاجات فكرتي عن الخلاصات الفنية القائمة على خبرات مقدّميها، فهي في جوهرها فهمٌ، وتبصّر، وتأملٌ عميق يعبّر عن مستوى اطّلاعهم، وجهدٌ واعٍ في تقديم خلاصة فنية راقية تليق بتلك الخبرات.

أؤمن إيمانًا تامًّا بأن لكلّ فردٍ منّا بصمته الفنية الخاصة في طريقة عيشه، تلك التي تترسّب فيها خبراته المختارة من خلاصات الفنون التي مرّت به خلال نشأته وشبابه. تنضج هذه البصمة كلما التفت إليها، وغذّى جوانبها، وتفيض روعةً وبهاءً إن توغّل في فهمها، ودرس أبعادها، وامتلك أدوات التعبير عنها. وتُخلّد هذه البصمة للتاريخ، إذا تلقّاها المجتمع واحتفى بها، وأطّرها للأجيال القادمة، كما تفعل المتاحف الفنية العالمية، وغيرها من المجهودات التي تسعى إلى توثيق خلاصات الفنّ.

ما الذي يؤدّي إليه احتواء وانتقاد خلاصات الفنّ؟

بعد إدراكنا بأن الفنون ما هي إلا خلاصة خبرات مقدّميها، ووسيلة لفهم العالم من منظورٍ معيّن، فعلينا أن ندرك أن انتقاد الخلاصات هذه كالأفلام والموسيقى والمسرحيات والصور الزيتية وما إلى ذلك، قد تكون رؤية نقدية قاصرة، وقد نضع أنفسنا في مواقف تشي بالعبثية واللامعنى. بل، وعلينا أن نضيف إلى إدراكنا بأن الخبرات هذه تنبع من الذاكرة المجتمعية، وطرائق عيشهم، وتداخلات الهوية التراثية، وعلاقاتهم الاجتماعية، فإن أردنا الانتقاد، فلن يكون بمقدورنا الإلمام بكل تلك الخبرات وتفسيرها، بل سيكون علينا الالتفات إليها وتمحيصها، وذلك جهد بالغ مشقّته. ومع ذلك، إن أردنا إشهار أدوات الانتقاد، سيكون انتقاد الخبرات المجتمعية أكثر بلاغة من انتقاد الخلاصات، لأن الخلاصات، كما ذكرنا، جزءٌ ضئيلٌ جدًّا من تلك الخبرات، فلا يستحق التحامل عليها إلى هذه الدرجة.

وفي الحقيقة، أكثر المواد التي تُعرض علينا اليوم في المسارح والأفلام والموسيقى والمتاحف الفنية، هي جهدٌ جماعي مركب، وقد يكون في اكثريته مجرد مواد أدائية، أي تهتمّ بالسطح الفني لا بالعمق، و بالمتعة اللحظية في تلقيه، وليس في اكتنازه بداخلنا. ولا يعني هذا أن نقلّل من قدرها، ولكن يُساعدنا فهم مواضع الانتقاد الصحيحة من احتواء هذه الخلاصات التي يتوصل إليها مجتمعنا العربي -على سبيل المثال-، والمساهمة في توجيه جهدها المضني في تقديم خلاصات فنية تعكس على جودة حياتنا، إذ لا يُمكننا نفي قدرة الفنّ بجميع أشكاله البصرية والسمعية والأدائية، في منحنا رؤية أكثر تقبّلًا للعالم، بل وتسمح بإذابة الحدود الجغرافية إلى درجة توحيد التعاطف الإنساني، مثلما أكّدت الشاعرة والروائية جورج إليوت بقولها: “إن لم يوسّع الفنّ حدود التعاطف الإنساني فلا نفع له من الناحية الأخلاقية”.