من مدينة “طنجة” التي تقع في أقصى المغرب الإسلاميّ، حزم محمد بن عبد الله المعروف بابن بطوطة أمتعته وخرج وحيدًا قاصدًا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ. لكنّ الرحلة استمرّت -على غير المتوقع- 29 عامًا وصل خلالها إلى الهند والصّين وبلاد التتار وأواسط إفريقيا، ثمّ الأندلس. لم تكن هذه مجرّد جولة سياحيّة عادية، بل كانت رحلته بحثًا في الوجود والذّات والإنسان، وغوصًا عميقًا في دلالة الحياة، واختراقًا لحاجز المسافة بيننا وبين الأشياء حولنا. ولم يكن “ابن بطوطة، أو فطومة” -سمّه ما شئت- الوحيد الذي سلك هذا السّبيل؛ فقد سبقه وخلفه رحّالة مسلمون كُثر لدوافع مختلفة. كيف يمكن أن نستلهم -نحن الذين نفتّش في المعنى- من هؤلاء بأن نجعل من السّفر تجربةً متكاملةً تتجاوز أسقف السوشيال ميديا وتخوض غمار الحياة الحقيقيّة بتفاصيلها؟

في معنى الرحلة

تُعبّر الرحلة عن الحركة والتنقّل والسّعي، ويُعرّف لسان العرب لابن منظور الرحّالة بقوله: “رحل الرّجل إذا سار، ورجل رحّال: عالمٌ بذلك مُجيدٌ له”. وهي تصوير لحالة العبور من طرف إلى طرف آخر، علميًّا وثقافيًّا وروحيًّا وحتّى إنسانيًّا. يقول الرافعيّ في كتابه “وحي القلم”: “لا تتمّ فائدة الانتقال من بلد إلى بلد إلّا إذا انتقلت النفس من شعور إلى شعور، فإذا سافر معك الهمّ فأنت مقيمٌ لم تبرح”؛ إذ لا بدّ للرحلة أن تحدث وقعًا في الفكر، أو زلزلة في النفس، وإلّا فلا فائدة منها.

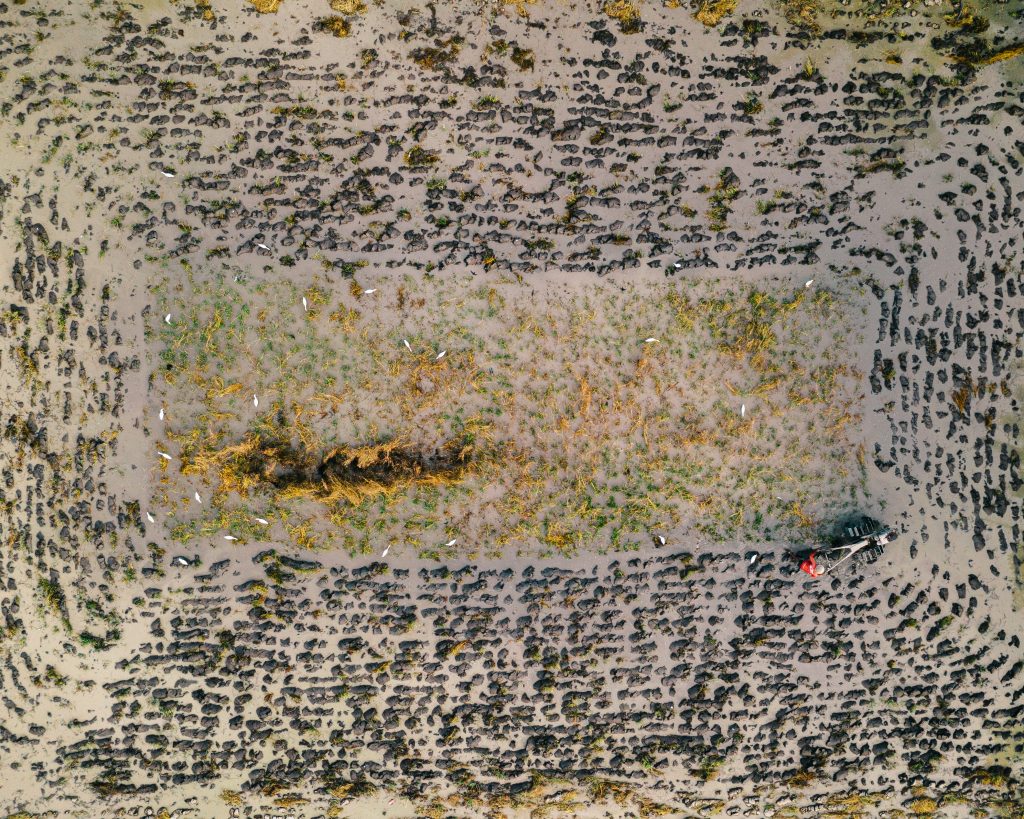

والرحلة الحقيقيّة التي خاضها العلماء والرحالة المسلمون كابن بطوطة، وابن جبير، والإدريسيّ وغيرهم، كانت مقرونة بالمغامرة والمشقّة والهمّة العالية، وكانت وسيلةً لتربية الذات وترويض النّفس، يقطع فيها الراحل مسافات طويلة داخليًّا وخارجيًّا، يتقلّب بين مدّ وجزر، يعاين المسرّات، ويخوض الأهوال، ويتأمّل الشّعوب والثقافات، ويتأرجح بين الرجاء والخوف.

أنظر إلى ابن بطوطة وهو يصدّر كتابه الثّري بالكثير من المعاني الشفّافة والعميقة في آن: “معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته، لباعث على النفس شديد العزائم، وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم. فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والدايّ بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وَصَبًا، ولقيت كما لقيا نَصَبًا”، يصف ابن بطوطة الدوافع الداخلية التي جعلته يخوض هذه المغامرة، نلتمس بين كلماته ثقل الفراق وحرقة البعد عن الأهل، لكنّ هذا الثّقل لا يبرز سوى عظمة ما يتوق إليه، وأهميّة ما يخوضه.

لقد كانت الرحلة عندهم تجربة متكاملة الأركان، مدفوعةً بهمّ روحيّ ومعرفيّ، لا يخرج الإنسان الذي خاضها كما دخل إليها. ثمّة تحوّل عميق في التفكير والمعرفة والروح وزاوية النظر إلى الأمور. الرحلة، اسم على مسمّى، طريق طويل تقطعه حقيقةً ومجازًا لتصل إلى وجهة ما، وغالبًا ما اقترنت هذه الوجهة عندهم بالقيمة والإضافة. لا بدّ أن يرجع الرحّالة إلى مسقط رأسه وهو يحمل في جعبته رصيدًا ثريًّا من التجارب والمعارف والتحوّلات العميقة على مستوى الفكر والرّوح، وإلّا فما المغزى من الجهد الطويل الذي بذله انتقالًا وتعرّضًا للمخاطر والأذى.

سفرٌ استهلاكيّ على مقاس انستغرام

ألا تلاحظ -عزيزي القارئ- أنّ الرّحلة -في وقتنا الحاليّ- جرّدت بشكل كبير من معناها الجوهريّ، وانحرف مفهومها كليًّا ليغدو مرتبطًا بالترفيه والاستهلاك؟ أصبح السّفر مفهومًا ترفيًّا، لا يصله إلّا المقتدر ماديًّا، وأُعيد تشكيل الأفراد بوصفهم كائنات تستهلك المكان والفضاء السياحيّ، لا بوصفهم كائناتٍ تسعى للمعرفة والمعنى. أصبحت الرحلة محكومةً بمنطق الفرجة والصورة المعلّبة والرغبة المحمومة في التوثيق الذي يمنع -في الوقت ذاته- من الاكتشاف والتفاعل مع الأشياء والتفاصيل، وأعيد تموضعها وفق معايير يحدّدها واقع العالم الافتراضيّ: فندق خمس نجوم، منتجعات ضخمة، برامج معدّة مسبّقًا، وجولات مكثّفة للتسوّق.

في دراسة بحثية نشرت في مجلة Journal of Experimental Social Psychology، توصّل الباحثون إلى أنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في توثيق التجارب الشخصية، سواء في لحظتها أو عند استرجاعها لاحقًا يمنع من عيشها بالكامل منذ البداية. ويمكن أن تكون هذه التأثيرات كبيرة ومستمرة، مما يحدّ من قدرتنا على تذكّر اللحظات التي نسعى بشدة للاحتفاظ بها. هكذا تقول الدراسة، وهي تؤكّد إذن أنّ تجربة السّفر التي نخوضها حاليًا -باعتبار أنّ أسفارنا لا تعدو كونها مواقع للتصوير لا غير- ليست التجربة المثلى التي يجب الحصول عليها من السّفر.

تخيّل أنّك أضعت طريقك مثلًا، أنت حتمًا لن تسأل أي شخص من المارّين، ستعتمد تلقائيًّا على هاتفك لتحديد الموقع، واقتراح أفضل المطاعم والفنادق، وستغدو التجربة التي وجب أن تكون متكاملة، يتفاعل صاحبها -بشكل أساسيّ- مع الأشخاص والأشياء، مجرّد انتقالٍ مكانيّ، وتختزل في الفضاءات الزجاجية المغلقة التي لا تتيح أيّ احتكاك حقيقيّ بالمجتمع، ولا تسمح حتّى بامتحان النّفس خارج منطقة الأمان والراحة.

وبعيدًا عن الانتقاد غير البنّاء الذي يطرح مشاكل من غير حلول، والتحجّج بالتكلفة الماديّة للسّفر؛ فإنّ الإشكال المطروح لا يتعلّق بالقدرة على السّفر من عدمه، لأنّ أيّا منّا قادر على خوض تجربة الرّحلة لو أسقطت عنها المعايير التي أصبحت ملازمة لها بدءًا من اختيار بلاد بعينها، وصولًا إلى ربط السّفر بالرفاهية والتكاليف الماديّة الضخمة فقط لأنّ نظامًا بأكمله وظّف مفهوم السّفر توظيفًا تسويقيًّا بحتًا لاستغلاله في زيادة الاستهلاك وانتعاكش حركة الإنتاج.

في هذا السّياق، يرى عالم الاجتماع البريطاني جون أورّي في كتابه الماتع “نظرة السائح The tourist Gaze أنّ السياحة الحديثة تنتج لدى السائح نظرة جديدة لا تنبع من تصوراته الشخصية، أو وعيه الإدراكيّ بثقافة البلد مثل وتاريخه وحضارته، لكنّها محكومة بمئات الإعلانات التجارية والتوصيّات التي تحدّد ما يجب للمرء أن يراه ويخوضه. لقد تحوّلت السياحة -بحسب أورّي- من رحلةٍ في الثقافة والنّفس إلى صناعة ضخمة مرتبطة بكبرى الشركات الرأسمالية في العالم، وباتت تعيد تشكيل كلّ شيء: الفضاء، والتاريخ، والثقافة والأنشطة الاجتماعية تشكيلًا رمزيًّا وماديًّا يهدف في أساسه إلى تربية “النظرة النهمة التي لا تشبع” لدى السّائح وجعل تجربته تجربةً اقتصاديةً بامتياز.

من أجل تجربة سفر متكاملة: لماذا سافر الرحّالة المسلمون؟

وعودًا على بدء، وبحثًا عن الدلالات الحقيقيّة التي تكمن في السّفر، ما رأيكم أن نغوص قليلًا في أبعاد السّفر عند الرحّالة المسلمين، ونفكّك المعنى الحقيقيّ من ورائه؟ علينا أن ندرك بدايةً أنّ الرحّالة المسلم كان مدفوعًا بغايات متنوعة، أوّلها روحيّ ينبع من شوقه الكبير لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول الحبيب، وثانيها علميّ معرفيّ يقطع صاحبها آلاف الأميال لأجل كتاب أو حديث، وقد يكون السّبب دبلوماسيًّا يرسل الرحالة على إثره في بعثات رسمية إلى الممالك أو الدّول الأخرى.

اللّافت في الرحّالة المسلم أنّه كان بمثابة مؤرّخ للعالم، يعاين بنفسه المشاهد والمواقف والعادات ويكتب عنها كما رآها لا كما نُقل. قيل عن ابن خلدون: “إنّما تفوّق ابن خلدون على غيره من المؤرّخين لأنّ الواحد منهم يقول قرأتُ وطالعت، أمّا هو فيقول سمعتُ وشاهدت”، وهذا بالضبط ما يعرف حاليًا في علم الاجتماع والانثروبولوجيا

باسم: “الملاحظة من خلال المشاركة Participant observation” وهو مفهوم حديث سبق إليه الرحّالة المسلم من خلال نقل المعرفة من الميدان.

كما أنّ نقطة التحرّي عند نقل الخبر هي نقطة تربويّة بحتة، اكتسبها الرحّالة المسلمون بفعل رحلاتهم وأسفارهم الكثيرة، وحرصوا أن ينطلق توثيقهم لتجاربهم من مبدأ أخلاقيّ يعكس الصدق والأمانة. يقول ليون الإفريقي صاحب الكتاب الشهير “وصف إفريقيا”: “لقد دوّنتُ بجدّ واجتهاد ومن يوم لآخر تلك الأشياء التي رأيتها بعيني عندما عبرتُ إفريقيا من أقصاها إلى أقصاها وما لم أمر به بنفسي بسبب ضيق الوقت أو صعوبة الطريق فقد جاهدت نفسي للحصول عليه من أهل الثقة ممّن شاهدوه بأنفسهم”؛ فلم يكن الكتابُ إذن خدمةً لأغراض محدّدة أو سياسة بعينها، بل كان تفانيًا في نقل الحقيقة كما هي، بصدق وتجرّدٍ تامّ، يختبر فيها الرحّالة انحيازه وهوى نفسه، ويوازن بين دهشة الرّحلة والتّجربة وصرامة التوثيق.

الرّحلة بالنسبة للرحالة المسلم هي كذلك رحلةٌ في الذّات والإيمان، يستحضر من خلالها قدرة الصّانع على خلق هذا الكمّ الهائل من التنوّع والجمال، ينسب الفضل له لا لغيره، يتدبّر خلقه، ويأنس باكتشاف لطيف صنعه، ويلجم حزام الذات من الوقوع في التكبّر والغرور، باعتباره جزءًا صغيرًا جدًّا من هذا الكون الفسيح. ابن جبير مثلًا في رحلته الماتعة، لا يكاد يذكر تجربةً، أو موقفًا أو نجاةً من هولٍ ما، خلال المسير إلّا وأتبعها بقوله: “والحمد لله على ما منّ، هو سبحانه المسؤول بتتميم النعمة علينا ببلوغ الغرض من المقصود، إنّه المنعم بذلك لا ربٌّ سواه”.

الجميل كذلك بالنّسبة لمعنى الرّحلة في الإسلام هو أنّها تسعى لأن تكتشف الآخر لتعرفه وتتواصل معه، على عكس الرّحلات الاستشراقية التي قدمت أفواجًا أفواجًا إلى العالم الإسلاميّ لتدرس الإنسان الجنوبيّ من أجل السّيطرة عليه. وهذه نقطة مهمّة أوردها “هواري تواتي” في كتابه: “الرحلة والإسلام” عندما شرح بتفصيل أنّ جوهر الرّحلات الإسلامية لم تكن بهدف إحكام القبضة على الآخر ثقافيًّا، ومعرفيًّا وسياسيًّا، بل كانت تهدف أكثر إلى تفسير الذات الجماعية لمجتمع المسلمين، والتأكيد على الانتماء الروحيّ لهم والتركيز على التسامح والعيش المشترك. يقول: “إلّا أنّ هدفهم لم يكن أبدًا دفع حدود المعمور (العالم المأهول) إلى ما هو أبعد، بل إعادة تأكيد وتكرار فضاء جغرافي محدّد تضمن فيه العقيدة صدق العيش المشترك الذي أراده الله”.

لقد كانت الرّحلة كذلك غوصًا عميقًا في المعرفة، وتحرّيًّا غير مسبوق للدّقة في نقلها. عملية جمع الأحاديث النبويّة الشريفة مثلًا كانت تجسيدًا حقيقيًّا لسفرٍ خاضه الأوّلون رغم صعابه ومشاقّه فقط من أجل غاية كبرى، يقول سعيد بن المسيّب: “إن كنتُ لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد”، حتّى أصبحت الرّحلةُ وصفًا يلازم كلّ باحث عن المعرفة والحقيقة. الرّحلة ترجمان للحقيقة، ومرآة لها، ولا يمكن أن يصل المرء إلى النتائج دون طرح الأسئلة، ولا يمكن الوصول لإجابات الأسئلة سوى بالسّعي المستمرّ المرتحل بحثًا عنها، ولذلك عندما سُئل الإمام أحمد عن طالب العلم، هل يلزم عالمًا واحدًا فيأخذ عنه المعرفة، أم يرتحل أجاب: “يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، ويختبر الناس ويسمع منهم” وهذا هو المعنى الحقيقيّ من الرحلة التي سعى إليها من سبقونا.

عزيزي القارئ، لا تحرم نفسك من الدّهشة عند السّفر، ولا تنس أن تتّبع خطى ابن بطوطة ومن مثله لتجد المعنى الحقيقيّ منه، دعك من المولات والفنادق المغلقة، وتذكّر ما قاله ليوبود فايس في كتابه رحلتي إلى مكة: “تطلعت إلى وجه زيد المليء بسعادة رزينة، قلت له: “لماذا يا أخي نعرّض أنفسنا لهذه المهالك بدلاً من المكوث في بيوتنا مثل العقلاء من الناس؟” رد زيد: “لأنه لا يليق بنا أن ننتظر في بيوتنا حتى تتيبّس أعضاؤنا وتجتاحنا الشيخوخة. عدا ذلك، ألا يموت الناس أيضاً في بيوتهم؟ ألا يحمل الناس مصائرهم حول أعناقهم أينما كانوا؟”.