خلال السنوات الثلاث الماضية، قضيتُ، مجبرة، أشهرًا وأنا أبحث عن شقة مناسبة في الرياض، أتنقّل من إعلان إلى آخر، ومن عمارة إلى أخرى. كل من جرّب البحث عن سكن في الرياض — بخلفية معمارية أو بدونها — يدرك جيدًا كم العجائب والغرائب التي أجدها عصيّة على التفسير. ولا أتحدث هنا عن الإطلالات غير الساحرة أو شُحّ المواقف، بل عن ضعف توزيع المساحات، ومشاكل جوهرية في جودة التشطيب والإنشاء.

في آخر انتقال لي، أيقنت أن أغلبنا يعيش في شقق كأنها مكعبات “ليغو” مركّبة بشكل عشوائي، يغلف بعضها شعارات وعبارات تسويقية. لذا، كتبتُ قائمة تحقق مطوّلة بالمعايير التي تُسهّل عليّ عملية البحث والتصفية، مصنّفة بين ما هو عملي وجمالي وقِيَمي. تفاوتت الشقق في تحقيق هذه المعايير، إلا أن جميعها، وكما توقعت، افتقرت إلى أهم معيار لدي: روح المكان.

قد يبدو هذا المفهوم غامضًا، غير قابل للقياس، لكنه حقيقي. من عاش في بيت مليء بالروح، ثم غادره، يدرك تمامًا ما أعنيه.

ما بين الجدران: ما هي روح المكان؟

عندما نتحدث عن روح المكان، فنحن لا نقصد الفخامة ولا المساحات الرحبة، بل الشعور المصاحب لها، المتفاوت ما بين الراحة والانتماء. أن تدخل بيتًا فيُحييك دون أن تدري كيف. إنها الحالة التي تشبه الشرب من كوبٍ فخاريٍّ صُنع باليد وبحُبك، فهو يشعرنا بنوع خاص من الدفء حتى وإن أصابته عيوب أكثر من أي قطعة ملساء من إنتاج مصنع ضخم.

كتب العديد من المعماريين عن هذا المفهوم، أبرزهم بيتر زومثور وكريستيان نوبرغ شولتز. كلاهما يرى أن الفراغات المعمارية تحمل روحًا كامنة، ويكمن دور المعماري في كشفها من خلال تناغم العناصر المعمارية الذي يخلقه. يمكن تلخيص هذه العناصر في ثلاثة أبعاد: البعد الحسي، البعد الثقافي، البعد الشخصي. سأكتفي في هذا المقال بذكر مثال على كل منها.

البعد الحسي: حين تتكلم المواد

تبدو معظم الشقق التي عاينتها متشابهة: مداخل لامعة من الأرض للسقف، وغرف باهتة وصغيرة، وحمامات بتشطيبات تتفاوت ما بين الأثري والرمادي الممل. من أهم المبادئ التي تحدّث عنها زومثور ونوبرغ: مبدأ احترام المواد، والذي يتلخّص بترك المواد على طبيعتها قدر الإمكان، وتوظيفها في مكانها الصحيح ضمن توازن بصري يليق بها. لا شيء يُفقد المكان روحه كالأرضيات المقلّدة للخشب، أو الجبس بقناع يشبه الحجر، أو نباتات بلاستيكية ملتصقة بقبح على الجدران.

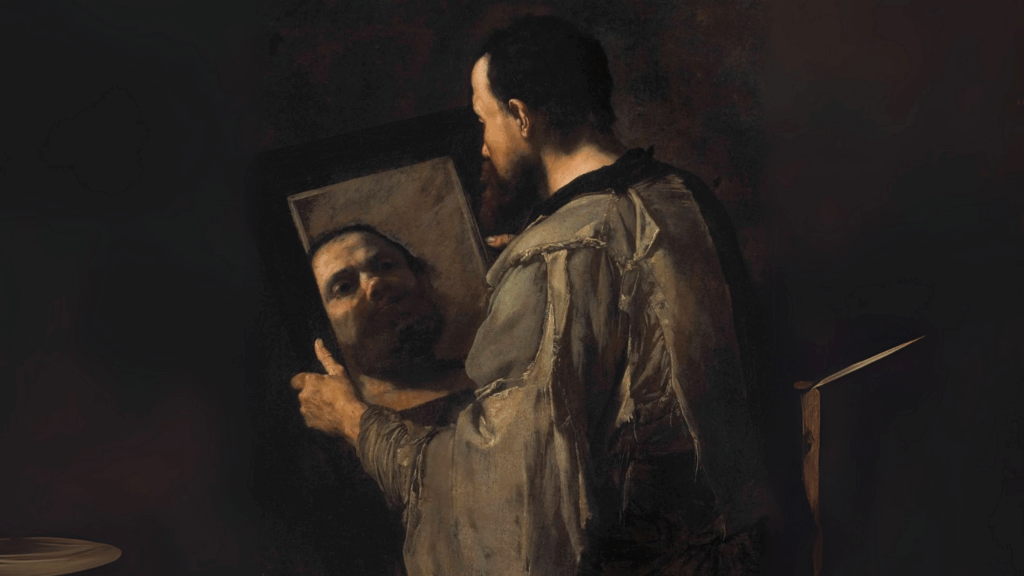

يركز زومثور على المواد التي لا تُخفي حقيقتها، التي تكشف الزمن، وتدعونا لملامستها. يشبّه المواد بالجلد، وكأننا في كل مرة نتلقى دعوة، فإننا نتلامس مع جلد البيت ذاته ونتصل به. يُعدّ بيت فرانك لويد رايت الشهير المجاور للشلال مثالًا صارخًا على هذا المبدأ؛ فقد استخدم فيه الحجر والخشب كما هي، دون معالجة تُخفي هويتها. جدران البيت الداخلية تُشعرك أنك مدعو للمسها، فهي ليست خلفية بيضاء مملة. الكل يتفق على أنه بيت ذو روح قوية، وإن لم تعجبك.

البعد الثقافي: بيت يفهم محيطه

انتشر مؤخرًا فيديو ساخر لبيت في إحدى مدن السعودية مليء بالزخارف وشعارٍ لإحدى دور الأزياء العالمية على جدرانه الخارجية. جعلني هذا المقطع أفكر كما لم يفعل ألف كتاب، فالمنطقة معروفة تراثيًا بدقة زخارف الجبس، وفنون الفخار، وتنوّع تصاميم الحناء على أيدي نسائها. فلماذا يُترجم حبهم للزخرف بتصميم مشوّه من هذا النوع، رغم براعة تنوّعه في ثقافتهم وتراثهم المعماري؟

روح المكان ترتبط بالسياق الثقافي والبيئي. الاتصال بالتراث عند تصميم البيوت لا يعني نسخه، بل فهمه وتوظيفه بصدق، والأهم فهم طبائع أهله. قد يكون المعماري لامس الخيط الرفيع في ربطه بذلك البعد، إلا أنه حتمًا أخفق في التطبيق. إذا لم يتعامل المعماري مع هذا الإرث بفهم عميق، تحوّل المكان إلى نسخ مشوّهة من ماضيه.

البعد الشخصي: أثر الساكن

حتى لو كان المكان صادقًا في مواده، وثريًا بتراثه، فلن ينبض بالحياة دون لمسة الساكن. أن تجد لنفسك ركنًا، زاوية خاصة، تفاصيل تروي حكايتك. ذلك ما يُحوّل المسكن إلى موطن شعوري. التفكير بالساكن والحيوات التي قد يحتويها البيت، وقدرته على ذلك، يُبقي على شعلة روحه مشتعلة. بيوت لوكوربوزييه الشهيرة شهدت تدخلات من ساكنيها أحبطته عندما زارها بعد سنوات. لكن روح المكان تتجدّد عبر مرونته وتغيراته. فالبيت الذي لا يسمح لسكانه بتغييره، فسيُطفئهم وينطفئ معهم.

أخيرًا، ما نبحث عنه ليس فقط سقفًا يحمينا، بل مكانًا ذا روح يحتوينا. حين تُقصى هذه الروح من التصميم، يصبح السكن مجرد وظيفة. وكما يقول بيتر زومثور: “ما زال هناك حاجة إلى عمارة حقيقية، لا عمارة الورق؛ بل العمارة الحقيقية.”